突然の心停止に遭遇した際、最初の数分が生死を分ける場合があります。救急車が到着するまでの間に適切な応急処置を行えるかどうかで生存率は変わります。しかし、「AEDは公共施設にあるもの」「医療従事者でないと使うのが難しそう」というイメージから、住宅への導入を見送っている方もいるのではないでしょうか。

当記事では、家庭用のAEDの必要性をデータをもとに解説するとともに、設置が推奨されるケースや購入・レンタル方法の違い、家庭向けAEDの選び方について分かりやすく説明します。

1.家庭用のAEDの必要性

AED(自動体外式除細動器)は、一般家庭にも設置可能な医療機器であり、心停止などの緊急時に備える有効な手段です。設置に際して特別な許可や資格は不要で、医療知識がなくても音声ガイダンスや画面表示に従って操作できるよう設計されています。近年では、医療機関や公共施設だけでなく、家庭内への設置ニーズも高まっており、住宅での突然の心停止に備えた一次救命処置として重要性が増しています。

1-1.心停止の約7割が住宅で発生している

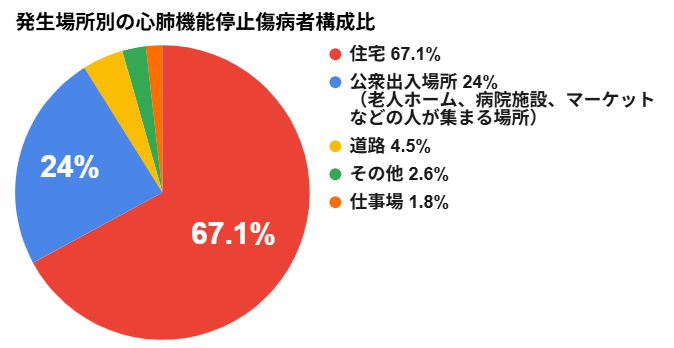

総務省消防庁が公表した「令和6年版 救急救助の現況」によると、2023年中に救急搬送された心肺機能停止傷病者のうち、発生場所が住宅のケースは約9万4,354人にのぼり、全体の約67.1%を占めています。これは、心肺機能停止が最も多く発生している場所が住宅であることを示す結果です。

出典:総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況 Ⅰ 救急編」

続いて公衆出入場所が約3万3,716人(24.0%)、道路が約6,269人(4.5%)と報告されています。このような状況から、住宅で心停止が発生する可能性は決して低くなく、家庭内での救命体制の整備が重要であると言えるでしょう。

1-2.一次救命処置が救命のチャンスにつながる

2023年中に救急隊員が搬送した心肺機能停止傷病者は約14万575人にのぼり、そのうち一般市民による応急手当が実施されたのは約7万2,756人(約51.8%)でした。一方で、約6万7,819人(約48.2%)には応急手当が実施されていません。救急車が現場に到着するまでの平均時間は約10分であり、その間に行われる応急手当が救命率を大きく左右します。

実際、応急手当が行われた場合の1か月後の生存率は約6.4%で、行われなかった場合の約5.0%の約1.3倍です。AEDの使用が約1分遅れるごとに救命率は約10%ずつ低下するとされているため、住宅にAEDを備えて即時に行動できる体制を整えることは、家族の命を守る有効な手段となるでしょう。

2.家庭用のAEDの設置が特に推奨されるケース

肥大型心筋症やQT延長症候群、運動誘発性多形心室頻拍などの診断を受けている方がいる場合、突然死のリスクが高いため、家庭用のAEDの設置を積極的に検討すべきと言えるでしょう。リスクが高まっている方でも他の要因で、ICD(植え込み型除細動器)の適用が見送られるケースがあり、その場合は医師から住宅へのAED設置を指示・処方されることがあります。

ただし、心停止を起こした本人はAED本体を自分で操作できないため、同居する家族が使用方法を理解するようにしましょう。なお、医師の指示・処方に基づいてAEDを購入またはレンタルした場合、その費用は医療費控除の対象と認められています。控除を受ける際は、診断書や指示書などの証明書類が必要です。

出典:国税庁「心臓病患者が医師の指示・処方に基づき「自動体外式除細動器(AED)」の購入又は賃借をした場合の当該対価に係る医療費控除の取扱いについて」

3.住宅に家庭用のAEDを設置する方法

住宅に家庭用のAEDを設置するには、主に「購入」と「レンタル」の2つの方法があります。それぞれの特徴や注意点を確認し、自分たちに合う方法を選びましょう。

3-1.AEDを購入する

家庭用のAEDを購入する方法は、長期的な使用を見据える方に適した選択肢です。レンタルと比較して初期費用は高くなりますが、長期的には総費用を抑えられる可能性があります。また、動産保険への加入も任意で選べるため、コスト重視の方にとって柔軟な選択が可能です。

一方で、購入後の管理はすべて使用者側の責任となり、定期的な点検やバッテリ・電極パッドの有効期限の確認・交換などが必要となる点には注意が必要です。購入場所は、AED製造メーカーや販売代理店のインターネット通販、大型家電量販店などがあり、医療機器としては身近で入手しやすくなっています。

3-2.AEDをレンタルする

家庭用のAEDをレンタルする方法は、初期費用を抑えたい方に適しています。レンタルは月額定額制で利用でき、契約にはバッテリや電極パッドといった消耗品の交換、定期点検、故障時の保守対応なども含まれることが多いです。管理の手間が少なく済むほか、短期間の利用も可能なため、イベント時や一時的な在宅介護などにも活用できます。

ただし、数年単位での長期利用になると、購入に比べて総費用が高くなる可能性があります。また、AEDレンタルサービスによっては個人契約ができない場合もあるため、契約条件を事前に確認しましょう。維持管理はしやすいものの、コストとのバランスを見極めることが大切です。

4.家庭用のAEDの選び方

家庭用のAEDを選ぶ際は、使用する場面や対象となる家族構成などに応じて、無理なく使えて管理しやすい機種を選ぶことが大切です。以下に、選定時に確認すべき主なポイントを紹介します。

・使いやすいか

AEDは、いざというときに迷わず使えることが重要です。音声ガイドや操作手順イラストなどが備わっているものを選びましょう。

・無理なく持てる重さか

家庭内で使用する場合、必ずしも軽量である必要はありませんが、いざというときに持ち運べる重さであることが望まれます。家族の誰が使うかを想定して選びましょう。

・メンテナンスしやすいか

電極パッドやバッテリは定期的に交換が必要です。家庭用であれば、日常点検や交換作業が行いやすいものを選ぶと、負担が少なく済みます。

・ランニングコストは予算内か

購入する場合は消耗品の交換費用がかかります。AED購入後に発生するバッテリや電極パッドの費用も計算しておきましょう。

・成人・未就学児モードの切り替えは必要か

小さな子どもがいる家庭では、0~6歳の未就学児に対応する電気ショックを行える、未就学児モード切替機能付きのAEDを検討するとよいでしょう。

・防水・防塵機能は必要か

家庭での設置を前提とする場合、防水・防塵機能は必須ではありません。ただし、海やプールなど水場の近くで使うことを想定する場合は検討してもよいでしょう。

・耐用期間や保証期間は問題ないか

AEDの耐用期間は一般的に約7~8年で、保証期間も機種によって異なります。導入時にしっかり確認し、期限が切れたら更新することが必要です。

まとめ

心肺停止はいつ誰に起こるか分からない予測不能な事態であり、住宅で発生する割合が高いという事実からも、家庭用のAEDの備えは非常に重要と言えます。特に持病がある方が同居している家庭では、医師の指示のもとでの設置が推奨される場合もあります。

AEDの導入方法には購入とレンタルがあり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルや使用目的に応じて選ぶとよいでしょう。「フクダ電子」では、家庭向けAEDの購入・レンタルサービスを展開しております。